夜這いってなに?現代のイメージとは違う「通い文化」

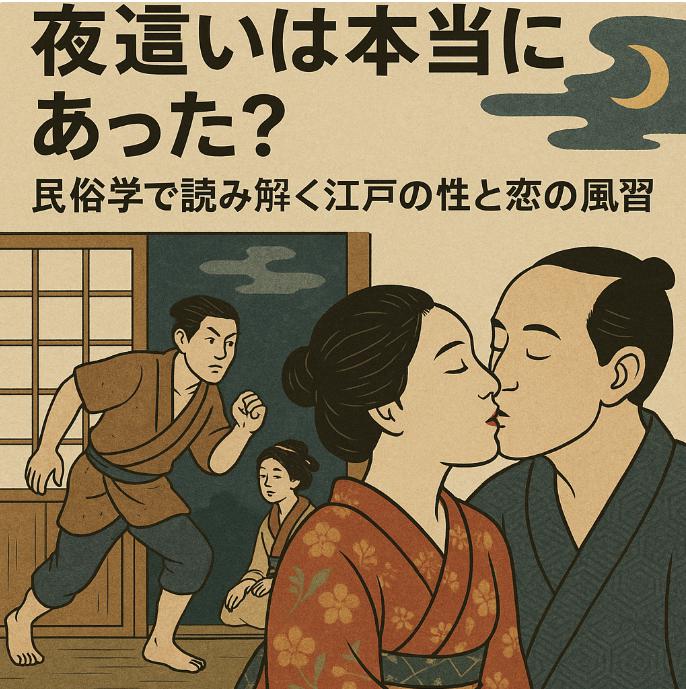

「夜這い(よばい)」と聞くと、どうしても「夜中に女性の部屋へ忍び込む危ない行為」といったイメージを持ってしまいますよね。

でも実はそれ、現代の価値観から見た誤解なんです。

民俗学の観点から見ると、江戸時代やそれ以前の農村部では、夜這いは男女の出会いと恋愛の一形態であり、現在で言う“通い婚”に近いものでした。

若者たちが夜、好意のある女性の家を訪れ、合意のもとで関係を築く──そういった交際が普通に行われていたんです。

農村で育まれた恋愛文化:夜這いの背景と風習

夜這いが盛んだったのは主に農山村地域。

村というコミュニティの中で暮らす人々にとって、恋愛も結婚も“村内で完結”することが多く、出会いの機会が限られていたため、自然とこうした風習が育まれました。

夜這いにはルールも存在していて、たとえば:

- 女性の両親が「今日は〇〇さんが来てるな」と気づいても、あえて黙っていた

- 合意がなければ関係は成立しない(拒否されれば男性は帰るだけ)

- 村の祭りの後や、年頃の若者の集会後が夜這いのチャンスだった

つまり、単なる性的行為ではなく、恋愛と結婚を見据えた「社交の場」でもあったのです。

「乱交」や「無秩序」ではない?民俗学が描くリアル

もちろん、すべてが美談ではありません。

一部には強引な行為やトラブルもあり、そういった事例が「乱行」「集団性行為」として語られることもあります。

しかし、赤松啓介『夜這いの民俗学』によれば、そうした例はむしろ特殊であり、本来の夜這いは社会的に容認された恋愛形式でした。

また、夜這いのルールや習慣は村ごとに異なっていて、たとえば:

- 女性の部屋に“腰かけ”が置かれていたらOKの合図

- 2人きりの空間でも、布団に入らないと「正式な夜這い」とは見なされない

- 村の長老が暗黙に監視し、トラブルを未然に防いでいた

など、「秩序のある風習」であったことがうかがえます。

通い婚との違い:結婚前と後の“通う”意味

夜這いと似て非なるものに「通い婚(妻問婚)」があります。

- 夜這い:主に恋愛や交際の段階。未婚の男女が関係を深めるために夜に通う。

- 通い婚:結婚後、夫が妻の実家に“通って”夫婦生活を送る。完全同居しないのが特徴。

夜這いは「プロローグ」、通い婚は「本編」とも言えるかもしれません。

そしてこの2つがセットで存在することで、村の恋愛や家族制度が成り立っていたのです。

夜這いが消えた理由:都市化と“近代家族”の台頭

ではなぜ、夜這いという文化は姿を消したのでしょうか?

最大の理由は明治以降の都市化と家族制度の変化です。

- 村社会の結びつきが薄れた

- 明治政府が欧化政策の一環として「貞操観念」や「西洋的モラル」を持ち込んだ

- 戸籍制度・婚姻届の義務化で、“通い”のスタイルが難しくなった

こうして、恋愛と性を結びつけていた夜這い文化は、“退廃的”と見なされ、徐々に消えていったのです。

「夜這い」から考える現代の恋愛との違い

「夜這いなんて野蛮」「女性の人権を無視している」と感じる人もいるかもしれません。

でも、当時の人々にとっては、ごく自然で、ごく当たり前の恋愛のかたちでした。

今のようにSNSもマッチングアプリもない時代。

「好きな人に会いたい」「触れたい」「想いを伝えたい」――その気持ちを、夜の静けさの中でそっと伝える。

それは、人間としての“本能的な恋心”にとても素直な行動だったのではないでしょうか。

まとめ:夜這いは“村の恋愛文化”だった

・夜這いは、農村社会に根付いた恋愛と通い婚の前段階

・無秩序ではなく、地域ごとのルールと合意が前提だった

・現代の恋愛とは異なるが、人間らしさにあふれた風習でもある

・都市化と近代化のなかで徐々に姿を消した